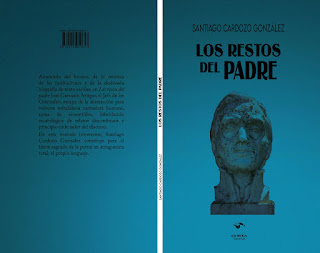

Presentación de Los restos del padre, de Santiago Cardozo

Por Fabián Muniz

Comencemos cortando grueso: hay dos tipos de lectores. Bueno, no, porque no hay dos sin tres, así que empiezo de vuelta. Hay tres tipos de lectores: los que leen el prólogo antes de leer el resto del libro, los que leen el libro y dejan el prólogo para el final, no sé muy bien si como postre o como resto, y por último los que no leen el prólogo en absoluto, los que desperdician los restos en lugar de reciclarlos, de darles una nueva vida. Lo cierto es que la lectura es un itinerario anarquista intentando resistir el fascismo de la lengua, del orden del discurso.

En el caso de Los restos del padre, la flamante novelita de Santiago Cardozo, y digo novelita con cariño, no hay tal cosa como un prólogo. Algo que se hace pasar por prólogo, puesto ahí en las primeras páginas, donde suele ir un prólogo, esconde su carácter ficcional, pero sin embargo, leído con insistencia, no deja de traficar literatura, es decir, no deja de ser una extensión de la novela misma.

Me di cuenta de que ya estaba capturado en el juego de la novela cuando leí el título del prólogo y el nombre del prologuista. “Del culo paterno venimos y hacia el wáter vamos”, por Temístocles Camejo. No hay que saber de literatura ni de psicoanálisis ni de historia nacional para darse cuenta de que esa firma es una máscara, es decir, un personaje más de la novela. Una suerte de minotauro imposible (válgame el pleonasmo) entre Temístocles, por un lado, un político y estratega ateniense, guerrero en Maratón, amigo del pueblo griego, exiliado luego a Asia Menor y puesto en el lugar de monumento una vez muerto, figura destacada entre los diez estrategas más grosos que menciona nada menos que Herodoto; y, por otro lado, Camejo, un conocido volante de marca del Club Nacional de Football, a la vez, figura decisiva en ciertos clásicos, querido por la hinchada bolsilluda, y exiliado de Nacional por el entonces técnico Carreño; su carrera, luego de pasar por cuadros menores en Argentina, terminó con un sabor agridulce, entre un puesto de venta de frutas y verduras y el lugar de chofer de transporte.

Nuestro prologuista minotauro es la reunión de dos figuras sobre cuya similitud con el derrotero artiguista prefiero no hacer ampliaciones. Es autor de un prólogo no menos minotauro: una vez comenzada su lectura, ya ha comenzado la novela. Este juego nos anticipa una verdad que está inmersa en cada línea del libro: no hay discurso afuera de la ficción, porque todo el lenguaje es figurado. Si un prólogo suele ser entendido como un metalenguaje para la novela, Cardozo iría a decirnos que no hay metalenguaje, que el prólogo es solo una de las máscaras de la ficción misma. Santiago destruye así la relación secuencial y jerarquizada entre prólogo y novela, relación por la cual pareciera obvio que el prólogo se lee primero y la novela después, y que el prólogo es sustancial para explicar lo que la novela por sí sola no puede. Se inscribe, entonces, en un linaje literario que hace de los prólogos trampas en las cuales el lector, aún sin saberlo, ya está metido en los juegos de la ficción: el prólogo del lazarillo de Tormes, el del Don Quijote, o los de Jorge Luis Borges destinados a textos de otros.

En el prólogo de Temístocles Camejo aparece la siguiente idea: que todo decir, toda palabra, es poética, figurada, no solamente las llamadas figuras literarias o figuras retóricas (metáfora, metonimia, hipérbole, y un casi incontable etcétera). Esto se da no por un error del hablante o escribiente, quien incapaz de dar en el blanco de lo que quiere decir, tuviera que torcerse por inhabilidad. Esto es, más bien, algo constitutivo del lenguaje: no se puede decir nada que no esté siempre ya errado, torcido, nunca recto. Toda palabra es poética, en resumidas cuentas. Lo real que el lenguaje quiere atrapar siempre se escapa. O no cesa de no inscribirse, como le gustaba decir al referido y glosado en este libro Jacques Lacan, sobre quien no diré nada más, por falta de sapiencia.

Es entonces que el prólogo de Temístocles Camejo se pone en diálogo, en discusión, en juego, con el epígrafe escogido para la novela. Pertenece a Respiración artificial de Ricardo Piglia y dice así: “Donde antes había acontecimientos, experiencias, pasiones, hoy quedan sólo parodias”. Bajo el punto de vista de que el decir es inevitablemente poético, sostenido por Temístocles Camejo, ese “antes” puro que imagina alguien en la novela de Piglia, inmaculado, auténtico, en el que algo de lo real podía vivirse de manera directa, no mediada por el lenguaje, en realidad es, siempre había sido, parodia. La realidad es parodia y siempre lo fue, en tanto es siempre segunda; no alcanzamos nunca a la realidad primera, porque enfangados desde siempre en el lenguaje, no podemos más que echar mano a él para estar en la realidad. Recordemos que la parodia se asocia con el “párodos”, primera intervención del coro en las tragedias griegas, en la que se hacía un comentario de lo que iba a ocurrir encima de las tablas del escenario entre los personajes del drama.

Entonces, si las palabras que escribe Piglia parecen decir, en el sentido marxista, que la historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa, las palabras que escribe Temístocles Camejo, siempre están diciendo que primero se vive como farsa y después… como más farsa.

La novela de Santiago

Cardozo tiene cinco partes: la primera sección es el prólogo de Temístocles

Camejo. La segunda es “Me cago en Artigas”, donde un personaje narrador que no

tiene nombre, y que al menos como juego autoficcional parece coincidir en parte

con el propio Santiago, en una mesa del conocido bar montevideano La

Tortuguita, le explica a dos amigos que no entienden nada o casi nada su visión

de la historia de Artigas, para proseguir luego con una glosa impecable e

implacable del cuento “Los huesos”, del escritor cerrillense Martín Bentancor.

El diálogo con este cuento es una de las claves de lectura de la novelita. No solo por lo que Santiago Cardozo dice de esa intertextualidad, sino también por lo que calla pero otorga al lector insistente y anarquista que soy.

En el cuento, Artigas no puede continuar a la cabeza de la Revolución porque lo aqueja un insoslayable dolor de muelas. Sus seguidores, con un tal Saragosita a la cabeza, van en busca del viejo hechicero mudo Mandalá para que este pueda curar a Artigas y permitir que continúe en marcha la campaña revolucionaria de 1811. El viejo Mandalá les muestra los restos de una vaca, hueso y carne podridos, y dice que si Artigas se pone eso en la muela, se curará. Los fieles seguidores de Artigas, no sabiendo a qué más recurrir, hacen caso a las palabras de Mandalá y finalmente Artigas mejora del dolor de muelas.

Burdamente hecho el resumen del cuento, quiero detenerme en unas palabras de Saragosita al describirle a Mandalá quién es ese hombre infectado de una muela a quien es urgente rescatar de su dolor:

“Dijo que era un hombre colocado al frente de una gran misión y que mucha gente dependía de él”.

Lo curioso, una vez dicha la cuestión de que mucha gente dependía de él, es que la cosa está enunciada de tal manera que pareciera que es Artigas el que depende de la gente. Esto se ve en el uso del participio “colocado”. Un hombre “colocado” al frente de una gran misión, dice el cuento de Bentancor. He aquí un punto de encuentro decisivo entre el cuento y la novela de Santiago: Artigas como “colocado”. Roland Barthes, en sus Fragmentos de un discurso amoroso, dice que el sujeto amoroso desea estar “colocado” en una estructura que le es ajena, que funciona sin su participación. Werther, como arquetipo del sujeto amoroso, quiere un sitio en la estructura que ya está ocupado: el sitio de Alberto, auténtico marido de Carlota. Es pensable que tanto Bentancor como Cardozo refieren un lugar de “colocado” para pensar a Artigas en relación con el proceso histórico de la construcción de la identidad nacional: puesto en un lugar en el que nunca termina de cuajar. Artigas sería eso que no cuaja para cerrar el discurso de la Historia Nacional en tanto construcción simbólica de nuestra identidad.

La tercera parte de la novela se llama “Goce”, y refuerza e insiste en lo esbozado en la charla de la Tortuguita, esta vez con el narrador-protagonista dando una conferencia en la sala Ansina, invitado por la Asociación de Amigos del Pueblo Oriental y de Nuestro Padre Fundador, por sugerencia de un primo suyo, es decir, un poco por azar y de rebote (como suceden las cosas en la literatura, no así en la Historia con mayúscula). El goce que da nombre a esta sección refiere, me parece, a eso que insiste, que se repite, que es necio. Porque si bien esta primera conferencia parece ser un fracaso para todos (el conferencista cree que nadie entiende, los escuchas están entre azorados y confusamente enojados), la novela da lugar a otra conferencia de similares características, un congreso en la ciudad de Las Piedras, esta vez con la presencia de encumbrados historiadores, que se narra en la sección siguiente, llamada “Parir por el culo”, donde se describe una de las tesis de la novela: que si Artigas es Padre de la Patria, divorciado de la Madre Patria, tuvo que haber parido a su pueblo-hijo por el culo, y eso explica que hayamos nacido definitivamente cagados y sangrando. A su vez, el natalicio de Artigas, el 19 de junio, fecha que coincide con el Día del Abuelo, lo convierte en Padre y Abuelo al mismo tiempo.

La novela finaliza con la sección titulada “La soba”, donde se establece el manoseo al que continuamente ha sido y sigue siendo sometida la figura de Artigas, pero sobre todo que “sobar” o “manosear” carga con ambigüedades en tanto significantes: traen una consideración negativa, manoseo como tocamiento descuidado, irrespetuoso o abusivo, y también con una consideración positiva, como actividad sexual requerida, que incrementa el placer, o quizás mejor, el goce.

¿Y el título de la

novela? Al igual que con el título “Los huesos” del cuento de Bentancor, en el

título “Los restos del padre” se despliega una polisemia amplia, casi indeterminada.

Aparecen como posibilidad interpretativa el tema de los restos biológicos, no

los huesos, celosamente vigilados en el mausoleo de la Plaza Independencia,

sino toda una serie de cuestiones escatológicas que minan las acciones del protagonista

de la novela (cagarse, mearse, eyacular, vomitar) y que resultan contrastables

con la escatología en tanto finalidad vista desde la ciencia histórica; pero

también es acuciante referir a los restos como aquello que comen los animales

de carroña, una vez que los animales más nobles, los cazadores, ya han comido.

Y entonces, junto con el manoseo y la soba, podemos adjuntar la carroña, que en

palabras del poeta francés Charles Baudelaire, hacen que el cuerpo “viva

multiplicándose”, aunque no sea más que de ebulliciones y gusanos.

Comentarios

Publicar un comentario